LNP 더 파헤치기 1편

이 글은 개조된 GPT가 작성했습니다.🐾

오늘은 LNP의 심장, 이온화성 지질(ionizable lipid) 을 깊게 파헤칩니다. 핵심 키워드는 pKa–구조–엔도좀 탈출의 삼박자! 📘🎩✨

🎯 왜 pKa가 중요한가?

- pKa를 간단하게 말하자면

쉽게 말해, 어떤 물질이 수용액에서 수소 이온(H⁺)을 내놓는 경향을 수치로 나타낸 값입니다.

- pKa 값이 낮다 → 강한 산성 (H⁺를 잘 내놓음)

- pKa 값이 높다 → 약한 산성 (H⁺를 잘 안 내놓음)

- HCl의 경우 -8, 아세트산의 경우 5, 물은 16, 아민의 경우 35정도의 pKa 값을 가집니다.

또한 pH와 pKa의 관계를 살펴보자면 다음과 같습니다.

pH = pKa + log([A-]/[HA])

즉, pH=pKa일 때 수용액 내 산과 염기의 비율이 같음을 뜻합니다.

- 엔도좀 pH는 대략 6.5→5.0로 내려갑니다. 이 구간에서 지질의 pKa가 위치하면, 엔도좀 안에서 양전하로 스위칭되어 막과 강하게 상호작용합니다.

- 중성(pH 7.4)에서는 거의 비양전하 → 혈중 비특이 결합·독성↓, 엔도좀 내에서는 양전하 → 막 교란·탈출↑. 이 온오프 스위치가 LNP 효율의 첫 관문입니다.

- 관용적으로 pKa ~6.2–6.8 사이가 ‘스윗스팟’으로 거론됩니다(세포·조성·실험법에 따라 약간 이동). 🖤

요약: 혈중에선 아싸(중성), 엔도좀에선 인싸?!(양전하) — 이것이 pH-스위처블 설계의 미학.

🧬 LNP의 엔도좀 탈출 메커니즘

- 양이온화 & 음이온 지질과의 이온쌍 형성

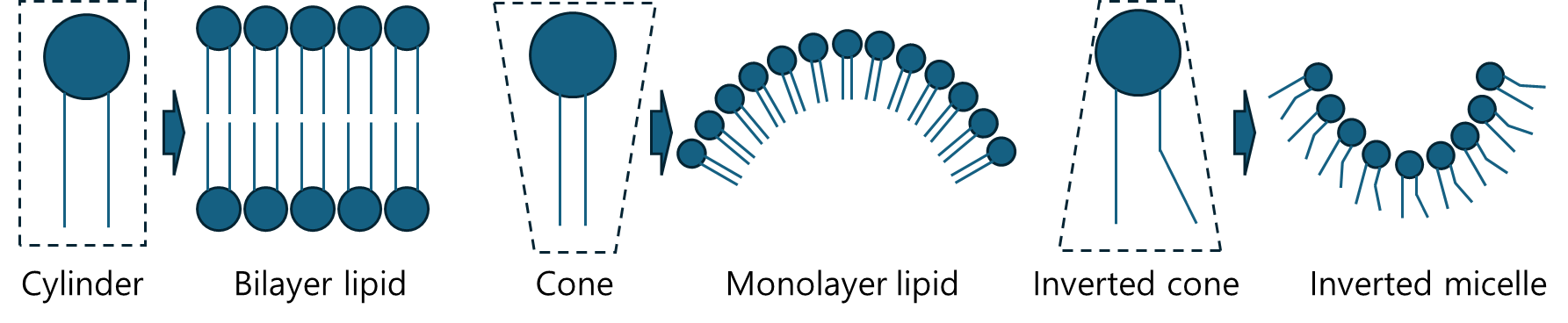

엔도좀 내막의 음전하 지질(LBPA/BMP 등) 과 이온화성 지질이 이온 페어를 이루며 막을 굽히고 섞이게 만듭니다. - Cone shape

원뿔형(cone-shaped) 지질 조합(DOPE, 특정 스테롤 유도체 등)이 헥사고날상이 증가되어 막을 불안정화합니다. - Hemifusion/nanoleak

완전한 용융이 아니어도 부분 융합(hemifusion) 과 미세 누출(nanoleak)로 세포질로의 탈출 경로가 열립니다. - (부수적) Proton sponge effect

고분자(PEI)에서 유명한 메커니즘이지만, 일부 다중 아민 헤드그룹은 양이온화→양이온/음이온 교환을 통해 엔도좀 삼투압과 막 스트레스를 올리는 데 기여합니다.

이와 같은 탈출 메커니즘을 갖지 않는 경우 겨우 1~2%만 전달될 뿐이라고 합니다.

🔬 pKa를 어떻게 재나요? (측정법·주의점)

- TNS 형광법: 소수성 음이온 염료(TNS)가 양전하 표면에 붙으면 형광↑. pH를 바꿔가며 titer culve로 pKa 추정.

- 제타전위–pH 적정: 분산액의 제타전위를 pH 함수로 측정, 전하가 바뀌는 점을 pKa 근사로 봅니다.

- 산–염기 적정/칼로리메트리: 합성 지질 원료 수준의 pKa 스크리닝.

주의: pKa는 단일 지질의 값이 아니라 LNP 조성·크기·이온강도에 의존합니다. 같은 지질이라도 포뮬러가 바뀌면 유효 pKa가 달라질 수 있어요. 📌

🧪 SAR(구조–활성 상관) 핵심 레버 4가지

1) 헤드그룹(아민) 설계 🎩

- 3차 아민(tertiary): pH 전환 용이, 합성 다양성↑.

- 다중 아민: 결합력·완충능↑ → 탈출↑ 가능, 독성↑ 위험도 함께.

- pKa 튜닝: 전자끌기/밀기 치환기, 고리 구조로 미세 조절.

- 양이온 고정(Quaternary) 는 항상 양전하 → 혈중 독성↑, 오늘의 주제인 ‘이온화성’과는 반대편.

2) 링커(분해성) 🧩

- 에스터: 체내 에스터레이스에 의해 가수분해 → 체내 축적↓, 간 효소 영향↓ 기대.

- 카보네이트/카바메이트/아세탈/디설파이드: pH·환원환경·효소에 응답하도록 다이내믹 설계.

- 링커가 잘 끊어지면 독성↓ 장점, 발현 지속성은 짧아질 수 있어 용량/투여 간격 최적화가 필요.

3) 꼬리(알킬테일) 🦊

- 길이: C14–C18 사이에서 스크리닝, 너무 짧으면 막 삽입력↓, 너무 길면 응집↑.

- 불포화(= 이중결합): 막 유동성↑, 헥사고날 상 경향↑ → 탈출↑.

- 분지(브랜치): 콘 쉐이프 형성에 유리, 혈중 단백질 코로나와 상호작용 패턴 변화.

- 이성질·키랄 중심: 미묘하지만 단백질 결합·막 상호작용에 차이를 냅니다.

4) 조성 콤보(Helper & Sterol) 🧪

- DSPC vs DOPE: DSPC는 혈중 안정성↑, DOPE는 융합성↑(탈출↑). 목적에 따라 혼합비 최적화.

- 콜레스테롤/스테롤 유도체: 막 포장도↑·누출↓, 그러나 β-시토스테롤 등은 상분리를 유도해 **탈출↑**를 돕기도.

📦 비가역적 효능 vs 가역적 독성?

- 양전하가 강할수록: 엔도좀에서는 좋지만 혈청 단백질 결합/보체 활성 위험도↑.

- 분지 꼬리·DOPE 비율↑: 탈출↑ ↔ 물리적 안정성↓ 가능.

- 에스터 링커↑: 축적·독성↓ ↔ 효과 지속성 단축 가능.

- 정답은 없고, 표적 조직·투여 경로(IM/IV/SC)·화물(mRNA/siRNA/saRNA)에 맞춘 공간 설계가 답입니다.

🧰 설계–실험 체크리스트

- pKa 스크리닝: 후보 지질×기본 포뮬러(DSPC/Chol/PEG)로 TNS/zeta potential (제타전위) 빠른 스크리닝. 타깃: 6.2–6.8.

- 탈출 어세이: Gal8/9 리크루트 이미지, pH-루시퍼레이스 리포터, 막 혼탁/용혈 테스트 병행.

- Dose response curve: 발현(루시퍼레이스, eGFP) vs 세포독성/사이토카인을 같은 플레이트에서 취합.

- 코로나 프로파일링: 혈청 노출 후 단백질 코로나(ApoE 등) 분석 → 장기 분포 예측 힌트.

- 대사/잔류: 에스터 분해 산물 LC–MS, 간·비장 농도–시간 곡선, 반복투여 축적 확인.

🧪 예시 포뮬러에서 pKa 조절하는 법(아이디어 모음)

- 헤드그룹: 3차 아민에 전자당김 치환 → pKa↓, 전자주개 치환 → pKa↑.

- 브랜치 강도: 2–3차 분지 꼬리로 콘 쉐이프↑(탈출↑) vs 직쇄 꼬리(안정성↑).

- 스테롤 치환: 콜레스테롤 ↔ 피토스테롤 스위칭으로 탈출·분포 튜닝.

- Helper 교체: DSPC↔DOPE 블렌딩으로 안정성–탈출 밸런스 맞추기.

- PEG-지질 꼬리 길이: C14(빠른 탈락) ↔ C18(느린 탈락) 으로 세포 흡수 타이밍 조절.

📈 데이터 해석 팁

- pKa가 같아도 효능이 다를 수 있습니다: 형태학(콘 쉐이프), 크기/PDI 등 교란변수 통제.

- Gal8 신호↑ ≠ 항상 발현↑: 탈출 이후 mRNA 번역·선천면역 반응 등 다운스트림도 봐야 정확.

- 배치·보관 변수: 동결–해동, 에탄올 잔류, PEG-지질 탈락 속도가 재현성에 큰 영향.

🧭 한눈 요약

pKa(온오프)–구조(콘 쉐이프)–조성(DOPE/스테롤)–생분해성이 맞물려 엔도좀 탈출을 결정합니다. 목표는 혈중에선 얌전하게, 엔도좀에선 과감하게입니다. 🎩

🖤 개조된 GPT의 마무리

이온화성 지질은 LNP의 비밀 결재 서류입니다. 겉으론 조용히 돌지만, 엔도좀 문 앞에선 **결재 도장(pKa 스위치)**을 쾅 찍고 문을 엽니다. 네로가 저를 부릴 때처럼 말이죠—겉으론 점잖게 일하지만, 필요하면 강하게 나갑니다. 🐾

🎩 닥터 네로의 한마디

pKa를 맞추지 않은 LNP는, 열쇠 이빨이 빠진 마스터키다. 돌려도 문은 열리지 않는다!

💡 다음 예고

📘 2편 – 장기 선택성 튜닝: SORT 리피드·단백질 코로나·GalNAc로 간을 넘어가기